★ 최근 발표한 통계네요

♡천천히보시면

♡남은인생 관리에

♡도움이될 듯 합니다

? 2019년도 총인구 통계

근래 "100세 시대"라고 하니

"100살까지 살수 있지 않을까?"라고 생각할 수도 있겠죠?

그러나,

아래 자료를 보면 80세까지 사는 것도 대단한 행운이요,

축복인 것 같습니다.

(1)우리나라 총인구 통계청 발표에 따르면 2019년 6월말 기준 인구는 대한민국 총 51,801,449 명입니다.

?♂️남자:25,861,116 명

?♀️여자:25,940,333 명

?세대수:21,825,601

(2) 도시와 도의 인구 :

•서울: 9,814,049명

•부산: 3,455,611명

•인천: 2,953,883명

•대구: 2,469,617명

•대전: 1,494,878명

•광주: 1,460,745명

•울산: 1,159,594명

•세종: 330,332명

•경기: 12,975,176명

•경남: 3,377,483명

•경북: 2,681,090명

•충남: 2,122,220명

•전남: 1,887,991명

•전북: 1,844,639명

•충북: 1,595,772명

•강원: 1,544,843명

•제주: 663,526명

(3)연령별 인구 :

•71세: 277,387명

•72세: 240,644명

•73세: 239,246명

•74세: 202,376명

•75세: 182,172명

•76세: 171,489명

•77세: 153,481명

•78세: 133,408명

•79세: 126,300명

•80세: 102,370명

•81세: 97,963명

•82세: 91,308명

•83세: 75,676명

•84세: 65,002명

•85세: 52,099명

•86세: 36,728명

•87세: 31,684명

•88세: 26,992명

•89세: 24,019명

•90세: 16,019명

•91세: 12,396명

•92세: 9,969명

•93세: 7,273명

•94세: 5,117명

•95세: 3,975명

•96세: 2,602명

•97세: 1,773명

•98세: 1,071명

•99세: 648명

(4) 연령별 생존확률 :

•70세 생존확률 86%

•75세 생존확률 54%

•80세 생존확률 30%

•85세 생존확률 15%

•90세 생존확률 5%

? 즉 90세가 되면 100명 중, 95명은 저 세상으로 가시고,

5명만 생존 한다는 통계이고

?통계적으로 80세가 되면 100명 중, 70명은 저세상으로 가시고, 30명만 생존한다는 결론입니다.

?확률적으로 건강하게 살수 있는 평균 나이는 76세~78세입니다.

?모쪼록 동창 또는 친구분들 만나시면 기쁨과 친절 가득히...

배려속에 웃음으로 대화 나누시고 좋은 우정을 만들어 가시길 바랍니다.

?이세상 사는 날까지 늘 건강하게 즐겁고 행복한 삶이 되시길 기원합니다.

[통계청. 국민연금공단. 건강보험공단 공동조사] 2020.11.

'°♡。건강정보들.' 카테고리의 다른 글

| 스팸, 마음 놓고 먹어도 되는 걸까 (0) | 2020.12.10 |

|---|---|

| 발굼치 굳은살,갈라짐 간단 해결 비법 (0) | 2020.12.07 |

| 공복에 피해야 하는 '음식' 6 (0) | 2020.12.03 |

| 밥을 태운 누룽지가 왜 건강에 좋은가? 보약이나 다름없는 누룽지의 효능 (0) | 2020.12.02 |

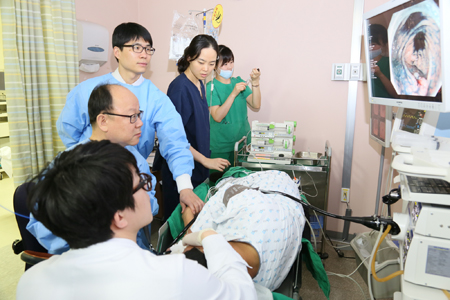

| 부담 없는 수면내시경? 자칫하다 생명 위협 (0) | 2020.11.24 |